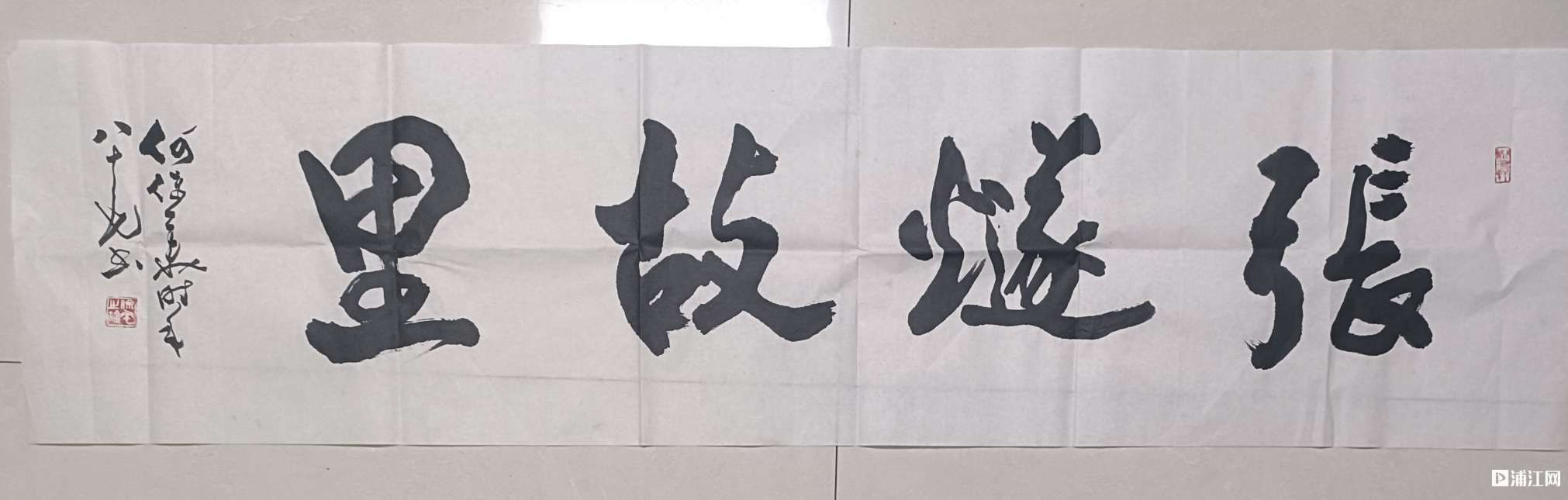

文学名家张燧对浦江历史文化的巨大贡献

方凤开启了一个文化时代,在浦江具有地标意义,决不能等闲视之。继方凤之后,吴莱、柳贯、黄溍承其衣钵,再传宋濂、戴良、张孟兼等,使浦江文化得以一脉相承。千百年来,正是这种耕读传家诗书继世思想,使得浦江的文学、书画、戏曲和民间文艺等高度发达,从内容到形式都十分精彩,成为一道独特的文化景观,对一个地域起着潜移默化的作用,塑造了浦江人强硬、忠勇、孝义、拙朴、正派的集体性格,历史上多少浦江人有道即仕,无道即隐,显示出完全不同的精神追求和价值体现。大儒宋濂对浦江感情至深,一直赞不绝口:“浦阳仙华为屏,大江为带,中横亘数十里,山盘纡周遭若城,洵天地间秀绝之区也。”猎猎旌旗的仙华山巍峨壮观,大江如带的浦阳江柔情似水,由方凤开创的这条文化河流清澈如碧,绵绵不断,再无绝期。远处,一只彩凤鸟优雅地飞过,盘旋于姹紫嫣红的花丛之上。 (选自微信公众号【浦江有趣事】2022.07.11张明老师《在这片古老温暖的土地上》)

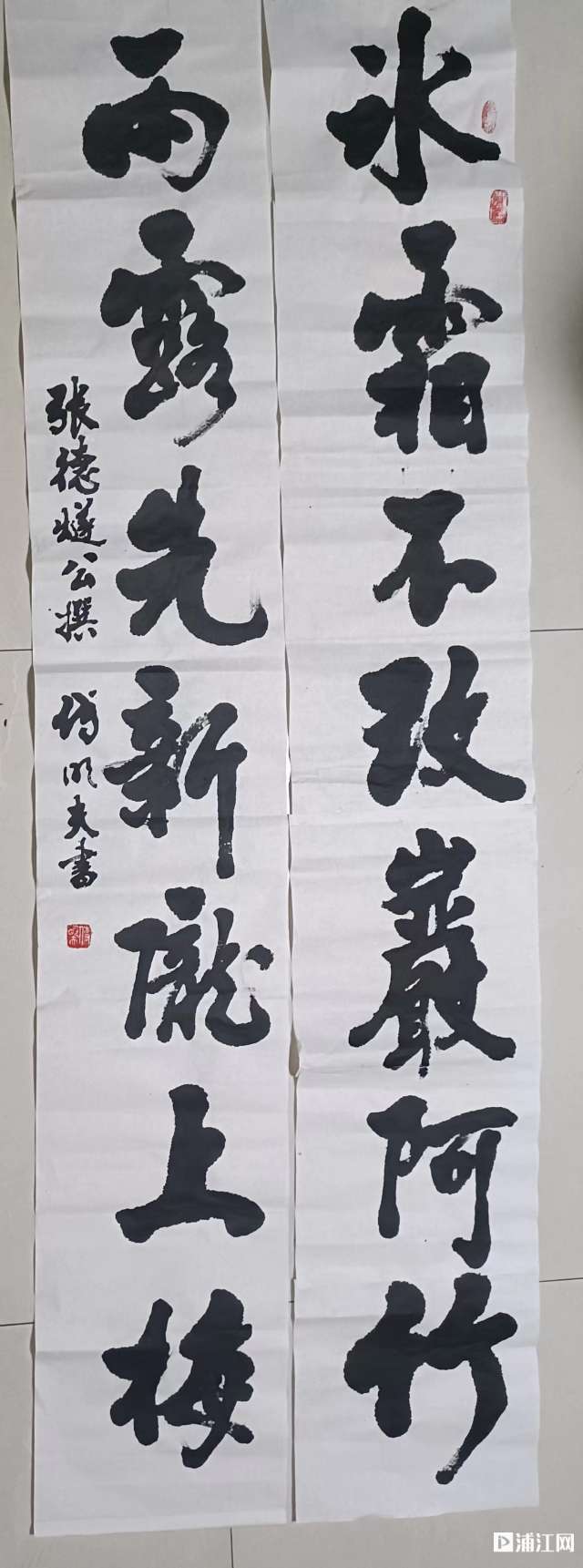

方凤制作甚富,即以诗计,多达三千余首,柳贯探其家藏,摘五七言古律诗三百八十篇,裒辑诠次为九卷,刻置永嘉县斋,而后人未能见其传本。故自明季以来,凤公西塘后裔即多方购索,亦无所得,叹为憾事。会有同邑张燧,于亡逸散见之余,博搜群书,掇拾残剩,得凤诗七十三首、文十四篇,及二子诗十六首、文五篇,编次为《存雅堂遗稿》十三卷,拟与所编纂之浦汭先民逸书,如梅执礼《文安遗稿》、倪朴《石陵稿钞》、柳贯《待制集》、戴良《九灵集》、宋濂《宋景濂逸集》、张丁《张太常孟兼遗集》,合刻为《浦阳七先生遗集》,然以家削力孱,未克从心,而方凤后裔毅然索梓,乃于清顺治十一年镌于西塘纯孝堂祠中。张公生当运去物改之际,犹惓惓以搜辑乡先哲逸文,接续浦阳文脉为己任,诚为后人所敬仰!

——选自《浦江文献集成》总序,方勇编辑(华东师范大学中文系教授,博士生导师)

注:1.逸书,泛指散佚失传的书籍。

2.会有,适逢有,恰巧遇上有,恰好/正好有,

因此,张燧是浦江文化史上一位承前启后的极其重要的关键人物。

浙公网安备 33072602100079号

浙公网安备 33072602100079号